Почему "интеллигенция поет блатные песни"

Когда кто-то в печати или в устном выступлении упоминает о крамольнейшем песенном жанре, то вслед за этим, как правило, он ссылается на стихотворение Евгения Евтушенко "Интеллигенция поет блатные песни". С одной стороны, такая ссылка звучит весомо. С другой, — констатирует грустный факт, от которого никуда не денешься.

И всегда в подобных случаях мне начинает казаться, что журналист или оратор, цитирующий Евтушенко, помнит только вот эту первую строку, а что там дальше — запамятовал... Думаю, здесь нет его вины, потому что автор довольно редко включает стихотворение в свои сборники. Возникает вопрос: почему? Уж не потому ли, что поэт понял, что подошел к поднятой проблеме не с того конца?

Давайте для начала разберемся в этом. Стихотворение написано в 1958 году и заново переписано в 1975-м. В ранних сборниках Евтушенко я его не обнаружил, поэтому для данной статьи пользуюсь текстом второй редакции. Итак, стихотворение распадается на две неравные части. Первая часть — фиксация факта:

Интеллигенция

поет блатные песни.

Поет она

не песни Красной Пресни.

Дает под водку

и сухие вина

Про ту же Мурку

и про Енту и раввина.

Поют

под шашлыки и под сосиски,

Поют врачи,

артисты и артистки.

Поют в Пахре

писатели на даче,

Поют геологи

и атомщики даже.

Поют,

как будто общий уговор у них

или как будто все из уголовников.

А далее следует мораль-инвектива, весьма типичная для почерка раннего, ершистого Евтушенко, — стойкий поэт решительно противопоставляет себя расхлябанной интеллигенции:

С тех пор,

когда я был еще молоденький,

я не любил всегда

фольклор ворья, и революционная мелодия —

мелодия ведущая моя.

И я хочу

без всякого расчета,

чтобы всегда

алело высоко

от революционной песни что-то

в стихе

простом и крепком,

как древко.

Сказано действительно "просто и крепко". Но не объяснено главное: п о ч е м у ж е интеллигенция поет все-таки блатные песни, а не, скажем, "Смело, товарищи, в ногу" или "Широка страна моя родная". Молодой поэт просто поставил диагноз: не все обстоит благополучно в нашем обществе...

А вот образец другого подхода к проблеме. "Был у меня приятель, человек с юмором, — как-то рассказывал Леонид Осипович Утесов. — Пошли мы с ним однажды на выставку собак. Выставка была большая. Собак много, и хороших. Они лаяли, рычали. Сначала мой приятель смотрел с интересом, но потом начал мрачнеть и наконец сказал: "Пойдем отсюда". "Почему? — спросил я. — Вам не нравятся собаки?" "Нет, — отвечал он, — покажите мне уже хотя бы одну кошку!" Мы вышли на улицу. Приятель увидел лошадь и очень обрадовался: "Наконец-то хоть лошадь, слава богу!"

Должен оговориться — этот анекдотический случай Утесов не связывает с проблемой блатного фольклора. Но он несомненно помогает поставить проблему. В самом деле, официальные песни, даже высокоталантливые, должны были иметь свою противоположность. Тем более, что песенные стандарты, образуя духовные пустыри, внедрялись даже в любовную лирику. А стандарт, он и есть стандарт: за его пределами остается неведомый мир и огромный массив чувств... И тогда общество интуитивно обращается к жанрам, которые официально не признаны. И чем ретивей высокопоставленные инстанции клеймят непотребные жанры, тем больший интерес вызывают они в обществе: на них лежит клеймо запрета, а запретный плод, как известно, сладок.

Во второй половине 50-х годов начинается новая волна вытеснения профессиональных песен песенками сомнительного музыкального достоинства, но все же весьма привлекательными. Не будем лукавить: музыкальные вкусы основательно испортились. В песенный быт вторглось разноцветное многоголосие: зазвучал жаргон подворотен и забегаловок, обрели язык бичи и арестанты, стали самораскрываться рубахи-парни и пройдохи-чиновники. Советская песенная классика таких героев не знала.

Блатная песня стала модной. "Мода на блатной репертуар возникла не беспричинно, — объясняет ситуацию К. Рудницкий. — Причина была та, что улыбчато-бодрые, бойкие, задорные или же мило-сентиментальные песни, которые лились с эстрады, с экрана и из черных тарелок репродукторов, знать не хотели ни о кровоточащих ранах недавней войны, ни о других социальных бедствиях. Инвалидов не видели, вдов и сирот не замечали, о голоде слыхом не слыхивали. Ну а такие мелочи, как бытовые неустройства, сырость бараков или фантасмагорическая перенаселенность коммуналок, авторов этих песен и подавно интересовать не могли. Горечь, скопившаяся в душах, тревога о пропавших без вести или канувших "без права переписки" в какие-то черные провалы бытия — все это словно бы не существовало, не волновало песенную гладь".

Вероятно, стоит напомнить, что повсеместное распространение блатных песен сопровождалось реабилитацией некоторых опусов, созданных композиторами-профессионалами в соответствующем стиле много лет назад. Сколько неприятностей испытал в свое время Никита Богословский из-за песни "Шаланды, полные кефали", которую он сочинил для кинофильма "Два бойца"! Автора пытались отвратить от гибельных блатных увлечений и одновременно обвиняли в потакании дурным вкусам. И как композитор ни оправдывался, что у него и в мыслях не было преподнести публике эту песню как самостоятельный концертный номер, как ни доказывал, что "Шаланды" предназначены только для Марка Бернеса (в качестве музыкальной характеристики одного из "двух бойцов" — одессита Аркадия), — ничего не помогало. И лишь в 60-х годах музыковедам, наконец, надоело рассуждать об "интонационных грехах" песни, и она (очевидно, к немалому удивлению самого Богословского) вдруг взяла да и стала самостоятельным концертным номером. И вот уже Лариса Голубкина приспосабливает "Шаланды, полные кефали" для своего телевизионного "Бенефиса". И вот уже звучный оперно-эстрадный голос Муслима Магомаева пропагандирует эту "блатную" песню в Колонном зале Дома Союзов. Полное торжество песенного демократизма! Но торжество, вызывающее ироническое размышление о постоянных кренах в ту или иную сторону.

...Так почему же "интеллигенция поет блатные песни"? Потому что идеалы, провозглашенные в прекрасных революционных песнях, были растоптаны сталинским сапогом, и не каждый интеллигент мог сохранить в своей душе те надежды, которые сумел сохранить Евтушенко, отчаянно призывавший еще в 1954 году:

Почаще пойте песни Революции.

Поете редко их —

виновен в этом сам.

Устроенно живется?

Не волнуется?

Вы пойте их.

Они помогут вам.

Где уж там "устроенно!" Только что стали возвращаться из сталинских лагерей чудом уцелевшие революционеры... А Евтушенко продолжает:

Услышите вы

скорбное и дальнее

тяжелое бренчание кандальное.

Увидите вы схваченных и скрученных,

Истерзанных,

расстрелянных,

замученных.

Парадокс в том, что поэт имел в виду жертвы царизма, а из лагерей возвращались жертвы сталинизма... Почему интеллигенция пела блатные песни в период брежневского застоя? Потому что она не могла примириться с рабской психологией общества, в котором жила и в котором гибли семена будущего бунта. Оппозиция по отношению к любым "пристойным" формам бытия помогала ей выжить и утвердиться в мысли, что она не задавлена окончательно и что в ней еще жива сила протеста.

Но будем объективны. "Интеллигенция поет блатные песни" еще и потому, что при всем богатстве своих духовных запросов, она утратила интерес к серьезным жанрам и к "легкой" классической музыке. В первую очередь это относится к молодежи. Прошли времена, когда любой студент, готовясь к зачетам, мог при этом бессознательно насвистывать популярную тему из симфонии или хотя бы опереточный мотив. Сегодня молодой интеллигент может глубоко и своеобразно рассуждать, скажем, о "Бесах" Достоевского или о политической платформе Ельцина, а музыкальные вкусы у него подчас на уровне модного рок-ансамбля или — в лучшем случае — песен Александра Розенбаума.

Кое-что об истоках

Мне не доводилось читать ни одного специального исследования о так называемой "блатной песне", и я не знаю, существуют ли в нашей стране искусствоведы, занимающиеся этим. Слышал, что о вульгарном жанре есть исследование Андрея Синявского, но не видел его ни в "самиздате", ни в "тамиздате".

А между тем пренебрежение к систематизации и изучению целого пласта фольклора, созданного людьми, вступившими в конфликт с общественными нравами, свидетельствует об отсутствии полноты в освоении нашего духовного наследия. Хотим мы этого или не хотим, шокирует это нас или не шокирует, но "блатные песни", чьи герои объясняются не только крепким словом, но и хорошо наточенным ножом, тоже составляют часть нашего духовного наследия. Стремление отмежеваться от криминального фольклора равносильно стремлению вычеркнуть целый слой общества не только из состава нашей нации, но и вообще из рода человеческого.

История мировой культуры знает немало примеров вульгарного творчества, своеобразно протестующего против постылых правил хорошего тона или пресных норм лицемерной добродетели. В средневековой Европе карнавальные шествия сопровождались молитвами, где мелодия оставалась прежней, а слова заменялись: они носили непристойный характер. И. Бахтин в книге "Творчество Франсуа Рабле", говоря о площадных ругательствах, проклятиях, божбе и клятвах, обращает особое внимание на профанацию "божественного тела": люди лихо клянутся телом господним, головой его, кровью, ранами, животом. Исследователь приводит эпизод смачной драки из романа Рабле: "Одних он дубасил по черепу, другим ломал руки и ноги, кому ставил фонари под глазами, кому заезжал по скуле, кому пересчитывал зубы, иным расплющивал локтевые кости". Вот это добрый молодец! Если отвлечься от "карнавальной анатомии", то чем не герой уголовного фольклора?

Фривольные мотивы в творчестве русских профессиональных поэтов XVIII-XIX веков заслуживают серьезного научного исследования. Иван Барков был известен как автор неприличных стихов, распространявшихся в списках, но нашелся ли ученый, который попытался бы с диалектических позиций рассмотреть его творчество и ответить на вопрос: какой жизненный уклад породил спрос на подобные стихи? А ведь не всегда запретные темы являются свидетельством испорченности нравов. У солнечного Пушкина, мрачного Лермонтова и лирико-ироничного А. К. Толстого рискованные ситуации и непечатные выражения ассоциируются с их жизнелюбием и потребностью обнажить социально-комические стороны быта. А так называемые русские "похабные" частушки? Что это: веселая пропаганда порока или кладезь народного остроумия?

Блатной фольклор 30-х — 60-х годов вобрал в себя интонации дореволюционных тюремных песен. Но его прямые предшественники — душещипательные песенки времен нэпа, одесский репертуар раннего Утесова и "кабацкие" стихи Сергея Есенина. Очевидно не случайно кое-кто сегодня заводит речь о реабилитации "Кирпичиков". Заклейменная музыковедами и сатириками как образец мещанской пошлости, эта непритязательная песенка противостояла (наряду с подобными) схематичному плакатному искусству 20-х годов и, отвечая потребностям публики в лирике, знакомила ее с новыми героями действительности.

Любопытно, как Сим. Дрейден в журнале "Жизнь искусства" (1929 г., № 26) оценил исполнение Утесовым песни "С одесского кичмана": "Эта песня может быть названа своеобразным манифестом хулиганско-босяцкой романтики. Тем отраднее было услышать ироническое толкование ее, талантливое компрометирование этого "вопля бандитской души". Дрейден, как мы видим, не отрывает песню от бытовой культуры тех лет. Сам же Утесов впоследствии отрекся от нее: "К сожалению, известная часть слушателей, особенно молодежи, подхватила этот злосчастный "крик блатной души" и разнесла по селам и весям. Песня стала "шлягером". Одним словом, я вроде бы как и без вины оказался виноват, но до сих пор отмываюсь от этого "кичмана" жесткими мочалками".

Как это не похоже на Владимира Высоцкого, который никогда не отрекался от своих "блатных" песен, считая их хорошей школой речевой образности для последующего собственного творчества! Что же касается Утесова, то он явно слукавил. Артист отрекался п у б л и ч н о, а в узком кругу по-прежнему продолжал очаровывать слушателей своим старым одесским репертуаром.

Шум и гам в этом логове жутком.

Но всю ночь напролет, до зари,

Я читаю стихи проституткам

И с бандитами жарю спирт.

Комментируя эти есенинские строки, В. Амлинский справедливо считает, что они созданы под влиянием культа босяков и падших девиц, культа, созданного писателями конца XIX — начала XX века: "Есенину хотелось видеть их такими, какими рисовала литература... Да они и были иной раз более душевными, более страстными, более искренними, чем "довольный собой и женой" обыватель".

Хочется добавить: проблематика, стиль, элегичность и разухабистость персонажей блатных песен Высоцкого во многом проистекают из поэзии Есенина, в особенности из "Москвы кабацкой". Проистекают, но не повторяют ее.

О странностях любви в блатном мире

Заглянем в "Словарь русского языка" С. И. Ожегова: "БЛАТ... Условный язык (арго) воров... Блатная музыка (воровское арго)". Справка эта помогает уточнить, какие конкретно песни Высоцкого могут быть предметом анализа в данной статье...

Итак, в первую очередь нас интересуют песни, воссоздающие многослойный уголовный мир и знакомящие слушателей с "философией" его неординарных представителей. Среди героев Высоцкого, с одной стороны, сложные личности, вступившие в конфликт с властями и общественным укладом жизни, с другой, — безнравственные мерзавцы, цинично попирающие честь и достоинство человеческой личности, хулиганы, убийцы, предатели.

Не всякая песня с тюремной тематикой относится к категории блатных. Было бы нелепо причислить к этой категории, скажем, антикультовую "Баньку по-белому". И, наоборот, чувствительная "Татуировка", не имеющая никакого отношения к тюремной тематике, — несомненно, "блатная" песня, так как мироощущение и экспрессивность переживаний лирического героя, а также сам интонационный строй песни роднят ее с уголовным фольклором.

К блатным опусам Высоцкого иногда ошибочно причисляют "Диалог у телевизора", "Письмо на сельхоз-выставку", "Ох, где был я вчера" и подобные им. Конечно, некоторые персонажи таких песен (в особенности алкоголики) по своим нравственным качествам напоминают уголовников. Но здесь другой круг проблем и другая образно-стилистическая ткань. Перед нами, в сущности, серия шаржей на бытовые явления действительности.

Колоритный, чуть гротесковый образ Кольки Коллеги, исполнителя уголовных песен, Высоцкий нарисовал в своем незаконченном "Романе о девочках": "Было ему двадцать пять, водились у него деньжата, играл он на гитаре и пел. Жалобные такие, блатные-преблатные переживательные песни, курил что-то пахучее. Возьмет папироску, надкусит кончик, сдвинет тонкую бумажку с гильзы вперед, табак вытрясет, смешает с чем-то, пальцами помнет и обратно в папироску, потом надвинет обратно на гильзу и затягивается глубоко, как дышит, для чего держит ее губами неплотно, а рукой мелко трясет, чтобы подальше в легкие с воздухом, потом подержит, сколько возможно, и только тогда выдохнет это что-то пахнувшее терпко и вкусно".

Вы думаете, это только портрет лихого, фасонистого блатняги? Как бы не так... Это одновременно и "портрет" блатной песни как таковой. При всей своей всамделишной переживательности, подобная песня почти всегда содержит в себе элемент театральной гиперболы. Герой страдает, но он страдает напоказ — эффектно, красиво, громко и... пренебрежительно. На непритязательных слушателей это производит гипнотическое впечатление. Девятикласснице Томочке Полуэктовой кажется, что ухарски-сентиментальный Колька Коллега поет не только про свою жизнь, но и про ее чувства. И она избирает Кольку в качестве своего "первого мужчины"...

Как известно, творчеству уголовников не чужд подчас и юмор, но любовные песни творились ими на полном серьезе: надрыв, слезливость, ужасающие ситуации, связанные с местью за измену, — характерные признаки подобных опусов. Но вряд ли стоит отрицать свойственную им пылкость чувств. Это отлично понимал Высоцкий: пародируя сюжеты и лексику уголовных песен, он ни в коем случае не покушался на чувства героев... Почему этот факт заслуживает особого внимания? Да потому что феномен "блатной" песни Высоцкого в том, что, несмотря на пародийные элементы, она постоянно излучает эмоции. В противном случае песня задевала бы только ум, но не чувства слушателей. Бард пародировал ослепительно, но не настолько, чтобы убить "переживательность". Этим он возвышался над блатным фольклором и одновременно с м ы к а л с я с ним. Возможно, кто-то заметит, что такое утверждение не делает чести Высоцкому. Но если творчество уголовников — это тоже духовная продукция части человечества (пусть далеко не лучшей части), то в подобном утверждении, я думаю, нет ничего зазорного.

Обратимся, однако, к конкретным примерам. Проследим трансформацию уголовно-любовных мотивов в песне Высоцкого "О нашей встрече".

Мы с тобою сошлись как-то сразу,

Не боясь, что нас ждет впереди, —

поется в душещипательном романсе неизвестного автора.

Но мы с тобою сразу стали жить,

Не опасаясь пагубных последствий, —

литературно, чуть лукаво корректирует Высоцкий.

Есть у меня кофточка, скоком добытая,

Шубка на лисьем меху.

Будешь ходить ты вся золотом крытая,

Спать на лебяжьем пуху, —

заманчиво прельщает разбойник свою подругу в другой песне, довольно знаменитой и ведущей свой род еще с XIX века.

И если б ты ждала меня в тот год,

Когда меня отправили на "дачу", —

Я б для тебя украл весь небосвод

И две звезды Кремлевские впридачу, —

разглагольствует, не запинаясь, герой Высоцкого. Тут наш бард весело, и, как говорится, одним выстрелом убивает двух зайцев... Помните светловские стихи, некогда известные с музыкой М. Блантера, а ныне с мелодией С. Никитина? —

Сегодня я отдал ей целое небо,

А завтра всю землю отдам!

Это было какое-то половодье символических подарков в песенной поэзии 30-х — 50-х годов. Мы отреклись от материальных благ и отводили душу в другом: щедро дарили любимым весь окружающий мир — звезды, луну, солнце, море...

Подарю тебе и звезды, и луну, —

Люби меня одну!

Женщины, как видите, тоже дарили. Но чаще получали. Героиня песни "Ясной ночкою" (стихи Е. Долматовского, музыка Б. Мокроусова, 1950), получив в подарок "сады и широкие нивы", вообще отказывается от выяснения любовных взаимоотношений:

Посмотри, милый друг,

На садов золотую отраду,

Если наша любовь расцветает вокруг,

В ней объясняться не надо.

Цитата приведена не для того, чтобы опорочить имя Евгения Долматовского. Здесь речь о том, что профессиональный поэт-песенник тех лет был явно ограничен в выборе метафор. Попробовал бы Евгений Аронович при жизни Иосифа Виссарионовича посулить кому-то в песне кремлевскую звезду — загреметь бы ему, как пить дать, по делу сионистского заговора против "отца народов".

Бедный герой Высоцкого! У него нет ни "кофточки, скоком добытой", ни "шубки на лисьем меху", ни "лебяжьего пуха". А широкие нивы, луна и звезды уже раздарены..., кроме кремлевских. Их-то он и готов подарить, потому что ему противны банальные заимствования. Что еще не раздарено?

И я клянусь — последний буду гад:

Не ври, не пей, и я прощу измену, —

И подарю тебе Большой театр

И малую спортивную арену.

Действительно, таких подарков еще не было. Вот они, эти "два зайца". Герой блатной песни Высоцкого оригинален и выразителен: он в равной степени противопоставлен как образу стандартного уголовника, так и голубому персонажу из эстрадной песни. Даже о попытке самоубийства наш герой рассказывает с восхитительной иронической интонацией:

Из-за тебя под поезд прыгал я,

Но, слава богу, не совсем удачно.

Обратите внимание: не "неудачно", а "не совсем удачно". Значит, самоубийство удалось лишь наполовину? Сразу же вспоминаются строчки из старинной "блатной" песни "Поеду я в город Анапу":

И брошусь под поезд я дачный,

Улыбаясь из-под колес...

Готов утверждать, что эта песня — тоже литературного происхождения. В ней, как и в опусе Высоцкого, наблюдается не стилистическая неряшливость, а н а м е р е н н о е искажение смысла с целью добиться неожиданного комического эффекта. Здесь, несомненно, есть элемент игры. Но это такая игра, в которой заложено неприятие стандартного мышления. Кстати, по мнению Л. Аннинского, и сама "тюряга" возникает в раннем творчестве Высоцкого "как игра, как стилизация, как гротеск": в конечном итоге она приводит к созданию "образа народного бунтаря, яростного, идущего напролом, требующего немедленной справедливости..." Этот вывод не искусствен; ведь персонажи ранних "игровых" песен Высоцкого находятся в постоянном конфликте с теми, кто живет по трафарету!

В нашей печати уже фиксировались факты, свидетельствующие о том, что реальный уголовный мир не принял условного мира блатных песен Высоцкого: люди, привыкшие к "лобовым" восприятиям, плохо ощущают подтекст. Но мне хотелось бы напомнить, что сам Высоцкий порой противился таким фактам. Можно снова сослаться на его "Роман о девочках": "Колька Коллега, вернувшись из лагеря, привез с собой новую песню — "Ребята, напишите мне письмо"... По мнению автора, зэки любили его песни и пели их "С чувством".

Что можно сказать по этому поводу? Песни нашего барда настолько многослойны, что самый неискушенный слушатель что-нибудь из них да извлечет — пусть поверхностно, путь только no-скоморошьи. Результаты бывают и огорчительными — я имею в виду те случаи, когда Высоцкий становится объектом повышенного интереса примитивистов, прельщенных показной развязностью персонажа и не видящих за этой развязностью ни второго, ни тем более третьего плана. Но если примитивистам еще можно простить такой, мягко выражаясь, односторонний подход к творчеству барда, то как можно простить интеллектуалам С. Куняеву и В. Бондарен ко их суждения о с о з н а т е л ь н о м служении Высоцкого многоликому обывателю? Что это: полное совпадение вкусовых ощущений у "шашлычников" и у многоуважаемых интеллектуалов или с о з н а т е л ь н а я клевета на знаменитого барда?

Подобное обвинение трудно выдвинуть даже против ранних блатных песен Александра Розенбаума, хотя они дают гораздо больше оснований для этого. Мы ведь знаем, что Розенбаум сегодня "стесняется" петь свои ранние песни, а Высоцкому до конца своих дней стесняться было нечего. Но чтобы выяснить истину до конца, необходимо, я думаю, именно сейчас сопоставить ранние песни Высоцкого и Розенбаума. Это тем более необходимо, что определенная часть бывших поклонников Высоцкого с легкостью переключилась на Розенбаума, и даже нашла в его лице "заменителя" умершего барда. Мне придется сейчас привести полностью три песни — две Высоцкого и одну Розенбаума. Может быть, это неэкономно, но, во-первых, песни не слишком большие, а во-вторых, они должны предстать перед читателем без сокращений, чтобы вывод, сделанный мной, не оказался навязанным.

Но почему две песни Высоцкого и лишь одна — Розенбаума? Да потому, мне кажется, что две породили вот эту одну. Посмотрим, какой получился плод.

Беру намеренно у Высоцкого две самые беспардонные песни.

Первая:

Красное, зеленое, желтое, лиловое,

Самое красивое — на твои бока.

А если что дешевое — то новое, фартовое.

А ты мне — только водку, но и реже коньяка.

Бабу ненасытную, стерву неприкрытую

Сколько раз я спрашивал: "Хватит ли, мой свет?"

А ты всегда испитая, здоровая, небитая,

Давала мене водку и кричала: "Еще — нет!"

На тебя, отрава, деньги с неба словно сыпались

Крупными купюрами, займом золотым.

Но однажды всыпались, и сколько мы ни рыпались,

Все прошло, исчезло, словно с яблонь белых дым.

А бог с тобой, с проклятою, с твоею верной клятвою

О том, что будешь ждать меня ты долгие года.

А ну тебя, патлатую, тебя саму и мать твою!

Живи себе как хочешь — я уехал навсегда!...

Воздерживаясь пока от оценки песни, скажу, что она очень проигрывает в "голом" виде — без музыкальной одежды и — в особенности — без авторского исполнения. А между тем — это стремительный вихрь. Да простят мне любители оперного пения и не обвинят в кощунстве, но авторское скороговорочное исполнение с его брызжущим самоупоением чем-то мне напоминает манеру известного баса, когда он приступает к заключительной части рондо Фарлафа из оперы Глинки "Руслан и Людмила":

Не трудясь и не заботясь,

Я намерений достигну,

В замке дедов ожидая

Повеления Наины...

Однако, чтобы не зайти слишком далеко, обратимся ко второй песне Высоцкого:

Что же ты, зараза, бровь себе подбрила?

Ну для чего надела, падла, синий свой берет?

И куда ты, стерва, лыжи навострила?

От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет!

Знаешь ты, что я души в тебе не чаю,

Для тебя готов я днем и ночью воровать.

Но в последнее время чтой-то замечаю,

Что ты стала мне слишком часто изменять.

Если это Колька или даже Славка—

супротив товарищей не стану возражать.

Но если это Витька с Малой Переяславки —

я ж те ноги обломаю в бога душу мать!

Рыжая шалава, от тебя не скрою:

Если будешь ты и дальше свой берет носить,

Я тебя не трону, а в душе зарою

И прикажу залить цементом, чтобы не разрыть!

А настанет лето — ты еще вернешься.

Ну а я себе такую бабу отхвачу,

Что тогда ты, стервь, от зависти загнешься,

Скажешь мне: "Прости!", а я плевать не захочу!

Конечно, не совсем прилично обрушивать на читателя сразу три "антихудожественных" текста. Но наберемся терпения: может быть, из трех текстов антихудожественным окажется только один? Итак, песня Александра Розенбаума:

Ох, и стерва ты, Маруся, ну и стерва!

Третий год мне, падла, действуешь на нервы,

Надоело мне с тобою объясняться —

Даже кошки во дворе тебя боятся.

Что ни утро, все на кухне морду мажешь,

Словно лошадь цирковая, вся в плюмаже.

Да ты слова-то такого не слыхала.

Я б убил тебя давно, да денег мало.

Ты и мамку-то мою сжила со свету.

Я б убил тебя давно, да денег нету.

А маманя — чистый ангел да и только —

Умудрилась-то прожить с тобою сколько!

Ну, ославила ты, тварь, меня в народе!

Кореша ко мне футбол смотреть не ходят,

И во всем микрорайоне ходят слухи,

Что подруги твои, Маня, потаскухи.

Ох, и стерва ты, Маруся, ну и стерва!

Но схороню тебя я первым, ты поверь мне,

И закопаю на далекой стороне,

Чтоб после смерти ты не пахла мне.

Думаю, что любой, даже не искушенный в поэзии читатель, еще не дочитав последний текст, интуитивно почувствует разницу между ним и двумя предыдущими. Вероятно, вначале его поразит однотонность третьей песни после многоцветья первых двух. Есть нюансы, которые не всегда поддаются анализу, но которые сразу же фиксируются подсознательно (в особенности, когда возникает возможность не просто прочитать слова, но воспринять их комплексно с мелодией и авторским исполнением). Скажу лишь о том, что лежит на поверхности и хорошо видно невооруженным взглядом.

Обе песни Высоцкого свидетельствуют о блестящем умении автора мгновенно создать конфликтную ситуацию, с тем чтобы в течение каких-нибудь полу-тора-двух минут успеть довести ее до высшего напряжения. У Розенбаума — лишь имитация конфликта, которого на самом деле нет и в зародыше. У Высоцкого ярко запечатлено эмоционально-психологическое состояние персонажей: бурное переживание по поводу ущемленного самолюбия, азартность при доказательствах собственного "благородства", стремление любой ценой вновь обрести потерянное достоинство. У Розенбаума — полнейшая безликость персонажа. У Высоцкого — неостановимый водопад излияния страстей, у Розенбаума — нудное, мелочное ворчание. Короче: варварские герои Высоцкого ведут игру на крупный счет, а герой Розенбаума — на жалкие копейки.

Но это еще не все. У двух авторов есть совпадающие детали. Но посмотрите, какую разную образно-смысловую функцию они выполняют! Персонажи Высоцкого темпераментно любят своих легковерных подруг, поэтому слово "стерва" хотя и звучит у них вульгарно, но не совсем в прямом смысле. Синонимически это могло бы прозвучать и так: "Ах ты, подлая!", то есть как ругательство, но ругательство в духе блатной ласки. Герой же Розенбаума ненавидит свою подругу, и слово "стерва" имеет у него прямой, унижающий смысл, то есть звучит как банальная уличная брань. Отсюда и другие мнимо совпадающие детали. Например, персонаж Высоцкого хочет свою подругу "зарыть", а персонаж Розенбаума — "закопать". Но в первом случае блатарь хочет зарыть подругу в собственной душе и залить цементом, "чтобы не разрыть", а во втором — вполне реально убить и закопать где-нибудь подальше, "чтобы после смерти ты не пахла мне". Откуда такая ненависть, породившая не совсем пикантно пахнущую строчку? Да ниоткуда. Впрочем, какое-то объяснение все же есть: "Ославила ты, тварь, меня в народе". За что ославила, как ославила? Непонятно. Просто ославила, и все. Зато очень даже понятно, что герой Розенбаума — сутенер ("Я б убил тебя давно, да денег мало"), и терпит он свою подругу только потому, что та содержит его. Для зажигательных персонажей Высоцкого такая ситуация просто немыслима. Они живут по другим моральным законам и с душевной щедростью заваливают своих возлюбленных всем тем ассортиментом, который перечислен в песне "Красное, зеленое". Буйные скандалы из-за "водки", "коньяка", "подбритой брови", "синего берета" — это непосредственный взрыв чувств по поводу возможной измены. Они покидают своих неблагодарных подруг с подобающим блатным шиком, за которым угадывается сохраненное достоинство: "А ну тебя, патлатую, тебя саму и мать твою! Живи себе как хочешь — я уехал навсегда", "Скажешь мне: "Прости!", а я плевать не захочу!" Это живые люди, испытывающие на прочность свой непутевый характер. Блатарь же Розенбаума — продукт давно надоевшего образного клише, и потому он зауряден, даже ничтожен.

Что же касается "технической" стороны, то есть звуковой организации текста, то песни Высоцкого и Розенбаума вообще несопоставимы. Отборный зубастый язык Высоцкого поразительно смягчается двумя компонентами: открытым юмором и подспудным лиризмом. Когда персонаж песни "Что же ты, зараза", свирепея от ревности, говорит своей подруге, что "супротив товарищей" он возражать не станет, то это действительно смешно, так как понятие "ревность" моментально приобретает парадоксальный характер. Когда же персонаж Розенбаума говорит своей подруге: "Надоело мне с тобою объясняться — даже кошки во дворе тебя боятся", то это нисколько не смешно, потому что упрек брошен как горсть песка — без сю-жетно-психологического обоснования, но с большой претензией на юмор.

Нужно отметить, что в разухабистых песнях Высоцкого подспудный лиризм иногда полностью обнажается. Чего стоит лишь одна есенинская щемящая реминисценция в громогласной песне "Красное, зеленое"! —

Но однажды всыпались, и сколько мы ни рыпались,

Все прошло, исчезло, словно с яблонь белых дым.

Здесь я бы поспорил с Г. Шпилевой, которая, комментируя эту реминисценцию, приходит к такому выводу: "Автор не ограничивается комической характеристикой убогого героя, он показывает и свое несогласие с шаблонным, мещанским восприятием творчества Есенина". Автор, конечно, всегда протестовал против мещанского восприятия творчества Есенина, но не конкретно в песне "Красное, зеленое", где будущий арестант, кстати, не столь убог, как думает Г. Шпилева, — хотя бы потому, что Высоцкий вложил в него свою необузданность и сердечный жар... Но мне понятна причина именно такого подхода к блатным песням Высоцкого. Она порождена теми временами, когда наш бард обвинялся в романтизации уголовщины. Защитники Высоцкого обычно в таких случаях возражали: какая же, мол, романтизация, наоборот, это — "разоблачение"... Но теперь, когда наступили иные времена, можно проявить объективность: да, бард иронизировал и разоблачал, но вместе с тем чуть-чуть симпатизировал своим духовно ограниченным героям, потому что наделял их собственной тягой к независимости. Отсюда этот захлеб, упоение, страсть, напор.

Вероятно, я слишком много говорю об этих трех песнях. Но не слишком ли долго мы о подобных песнях вообще не говорили? Или говорили скороговоркой? Или — с прокурорскими интонациями? А ведь в некоторых героях раннего творчества Высоцкого, как заметил Л. Аннинский, отчетливо проглядываются бунтари его будущих серьезных песен. Эти бунтари могли появиться только потому, что их неприкаянные предшественники, несмотря на цинизм и бурную распущенность, искренно и упорно сопротивлялись бытовому гнету... Что же касается Розенбаума, то в своих зрелых песнях он не достиг высот Высоцкого не только по причине более скромного дарования, но и по причине другой закваски, другого творческого опыта: ему, в сущности, не от чего было оттолкнуться... Вот почему многих верных поклонников Высоцкого раздражает не только прежний, но и новый, "гражданский" Розенбаум: он кажется им таким же фальшивым, как и в ранних песнях.

Итак, Высоцкому нечего было отрекаться от старых песен. Он и не отрекался — принципиально пел их до конца жизни. Но позволю себе одно замечание: в 70-е годы некоторые из них он пел хуже, чем в начале 60-х... Приелись? Захотел обновить их необычайной трактовкой? Может быть. Но скорей всего они стали жертвой моды — в 70-х годах, когда человеческие взаимоотношения все больше и больше приобретали меркантильный характер, над старомодной лирикой стали потешаться. Исполняя свои старые чувствительные песни, Высоцкий порой придавал им анекдотический оттенок. Именно таким способом он "убил" свое самое первое творение — обаятельную "Татуировку". Я очень люблю "Татуировку" в первозданном виде, когда она исполнялась автором в 1961-63 годах. Магнитофонная запись той поры свидетельствует, что Высоцкий почти всерьез принимал к сердцу конфликтные переживания своего героя, он пел мелодично, с намеренной чувствительностью, которая, однако, не переходила в пошлость, потому что от пошлости ее предохраняла шаржированная сюжетная ситуация — герой любовался профилем любимой девушки, вытатуированным на груди его товарища:

И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, —

Пусть слова мои тебя не оскорбят, —

Я прошу, чтоб Леша расстегнул рубаху,

И гляжу, гляжу часами на тебя.

Увы, в моей домашней фонотеке есть и другая запись этой песни — запись, сделанная в конце 60-х — начале 70-х годов и оставляющая довольно тягостное впечатление. Высоцкий поет "Татуировку" ухарски, чуть ли не под маршевый аккомпанемент; когда звучит только что процитированная строфа, слушатели разражаются хохотом, раззадоренный автор, усиливая комический эффект, заканчивает песню с перекатывающимся "р" ("Что моя, верней — твоя та-туир-р-ровка...") — и от бедного чувствительного романса остается лишь одно юмористическое воспоминание.

Высоцкий сочинил "Татуировку" как стилизацию под "жестокий" романс, почитаемый в блатном мире, но потом стал исполнять с демонстрацией авторского превосходства над персонажем. Получилась пародия.

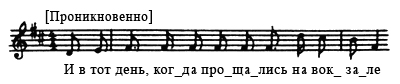

Сейчас выпускается серия пластинок "На концертах Владимира Высоцкого". Вряд ли можно считать удачным и тот звуковой вариант "Татуировки", который составители выбрали для третьей пластинки — быстрый темп, моторный аккомпанемент, бравурная подача текста, да плюс новоиспеченный мелодический оборот, взятый напрокат из "Мурки":

А ведь раньше было благородней и проще:

Ощущался настрой даже на некую "культуру" исполнения...

"Блатная" лирика Высоцкого, по сравнению с бытующими образцами безымянных авторов, отличается яркостью и свежестью, она не так проста, как кое-кто считает. Притягательность "убогих" персонажей в том, что они озарены отсветом великой души их создателя. Эти персонажи, с одной стороны, условны, с другой, — необычайно жизненны, потому что несут на себе отпечаток (хотя и в элементарном плане) нравственного состояния всякого общества. Исполняя свои блатные песни, Высоцкий мгновенно устанавливал душевный контакт с самыми разнородными слушателями — от простого сантехника до известного академика. Почему это происходило? Потому что, будь это ностальгия по диковинной юности ("Большой Каретный") или каскад восхитительно-вульгарных метафор ("У тебя глаза как нож"), будь это эксцентричная драма неравного боя ("Тот, кто раньше с нею был") или психология мрачной завистливости ("Я вырос в ленинградскую блокаду"), будь это лирико-шутливая ода в честь "Уголовного кодекса" ("Нам ни к чему сюжеты и интриги") или реквием по разбитой гитаре ("У меня гитара есть"), — все это пронизано той истинной народностью, которая воплощает в себе дух времени.

А истинная народность неотделима от освободительных тенденций в обществе, от сопротивления господствующему лицемерию в политике и морали. Высоцкий сумел бросить сознательный вызов этому лицемерию даже в блатной любовной лирике. "Песня о Нинке" — это яростный вопль самоутверждения: не лезьте мне в душу, не навязывайте мне свои вкусы, убирайтесь прочь со своей ханжеской моралью! А "правильные" люди, исходя из чувства долга, пытаются раскрыть глаза нашему герою на ту, которую он полюбил, — она, дескать, "жила со всей Ордынкою" и кроме того:

Она ж хрипит, она же грязная.

И глаз подбит, и ноги разные,

Всегда одета как уборщица... —

но на все доводы следует один и тот же упрямый ответ: "А мне плевать, мне очень хочется". На нашего упрямца не действует даже самый страшный аргумент: Нинка — "наводчица". Что может быть хуже для блатаря! Но ответ неизменен: "А мне еще сильнее хочется".

Теперь, когда эта песня не только напечатана, но и записана в авторском исполнении на пластинку, снова и снова удивляешься: почему в течение почти двух десятилетий ее уверенно клеймили как порнографическую? Как могло случиться, что даже рьяные поклонники Высоцкого не рискнули открыто защитить "Нинку"? Не из-за малодушия, нет, а из-за какой-то "щепетильности"... Мы настолько привыкли к стерильной благовоспитанности, что нас шокировал вопль "очень хочется", мы воспринимали его как публичное заявление героя об извращенности своих вкусов. А ведь сомнительные "прелести" Нинки — это чистая условность. И герой песни провозглашает не извращенность, а неординарность своей личности, он стремится любой ценой — и прежде всего путем эпатажа — возвыситься над окружающей заурядностью.

...Новизна блатной любовной лирики Высоцкого — в остроте поднятых моральных и общественных проблем. Аналогов в блатном фольклоре не существует.

Парад характеров. Новоиспеченные глумовы

Этот парад, собственно говоря, и открывается самой первой песней Высоцкого — "Татуировка", где чувствительный любовный прилив героя сменяется умопомрачительным вульгарно-сентиментальным экстазом ("Красное, зеленое", "У тебя глаза как нож", "Что же ты, зараза?") и, преодолев драму неравной борьбы за право обладания любимой женщиной ("Тот, кто раньше с нею был"), достигает, наконец, стихийного бунта против общественного давления на психику индивидуума в "Песне о Нинке".

Есть и другие типы. Автор-исполнитель наделяет их "благородной" товарищеской верностью, готовностью в любой момент прийти на помощь попавшему в беду содельнику, то есть выполнить "миссию доброй воли". В этом отношении характерна песня "Мишка Ларин", которая совершенно не поддается текстовому анализу, потому что ни одного веского довода в защиту своего друга наш герой не находит. Все они сводятся лишь к одному неновому и повторяющемуся: "Ведь это ж, правда, — несправедливость". Но исполнение! В голосе Высоцкого — гнев, отчаяние и... абсолютная вера в убедительность своих шумных доказательств, которых на самом деле — нет. Эффект налицо: слушатель верит, что "добрый парень" арестован несправедливо, верит голосу исполнителя... В связи с этим хотелось бы напомнить, что два года назад Д. Кастрель на страницах "Музыкальной жизни" высказал справедливый упрек литературоведам, которые анализируют тексты Высоцкого в отрыве от авторского исполнения. "По нашему мнению, — пишет Д. Кастрель, — такие специальные проблемы, как лирический герой или автор в творчестве Высоцкого принципиально не могут решаться в отрыве от авторского исполнения". Однако, если этому справедливому мнению придать лобовой характер, то исчезнет платформа для анализа песен Высоцкого в чисто поэтическом плане. Думается, что каждая песня требует все же индивидуального подхода.

Один из самых интересных блатных персонажей Высоцкого — боевой парняга с хорошо развитым чувством юмора. Именно такие песни меньше всего получали отклик в реальной уголовной среде. Еще бы!

Одно дело "Ребята, напишите мне письмо!" — здесь нет подтекста, все ясно, и солидарность с героем возникает мгновенно. Другое дело — "За тех, кто в МУРе". Можно ли себе представить, чтобы расчувствовавшиеся уголовники, разливая водку на троих, проникновенно при этом пели:

Давайте выпьем за тех, кто в МУРе.

За тех, кто в МУРе, никто не пьет.

Или:

Я, например, на свете лучшей книгой

Считаю "Кодекс уголовный" наш.

Нет, для уголовного репертуара это слишком тонко.

Ну, а как бы рядовой уголовник истолковал, например, песню "В Ленинграде-городе"? Там такая ситуация: Саня Соколов "получил по морде", потому что "немузыкально скандалил", а автор комментирует: "Ну и, значит, правильно, что дали". Что за юмор такой? Выходит, скандалить надо с музыкой, что ли? А дальше:

В Ленинграде-городе

Тишь и благодать.

Где шпана и воры где?

Не видать.

Не сравнить с Афинами —

Прохладно.

Правда, шведы с финнами...

Ну, ладно.

Тут вообще кроссворд чистый, не говоря уже о неслыханной в блатном фольклоре рифме "городе — воры где". Каким образом наш простой советский уголовник умудрился побывать в Афинах, чтобы потом позволить себе всякие сравнения? Другое дело — дореволюционные времена. Можно было на время податься в Турцию или в те же Афины, набраться опыта, а потом вернуться домой обогащенным и просвещать других, то есть делиться опытом. На эту тему даже есть старинная, длинная-предлинная воровская песня:

Сам балтийский уроженец,

Много горя повидал,

Вся Россию я изъездил,

Даже в Турции бывал.

А у Высоцкого... Ну, как истолковать это малюсенькое интонационное "Ну, ладно"? Снисходительность советского уголовника к богатым иностранным туристам? (Так, мол, и быть — шастайте по нашему Ленинграду). Пренебрежение? (Сто лет вы мне не нужны.) Или — патриотическая гордость? (С Афинами, мол, не сравнишь, но всё же рвутся в наш Ленинград финны и шведы!).

Как-то Юлий Ким сказал, что ему не нравится памятник Высоцкому на Ваганьковском кладбище: бард предстает лишь как мученик и страдалец, а ведь он еще был "балагуром, клоуном, насмешником". И действительно, Высоцкий был великим мастером розыгрышей и наделял этим даром своих воинствующих блатарей. Вы посмотрите, как аттестует себя один из них:

Я был душой дурного общества,

И я могу сказать тебе:

Мою фамилью, имя, отчество

Прекрасно знали в КЕГЕБЕ.

Чувствуете, как уголовник набивает себе цену? Он, оказывается, "весь ваш МУР видал в гробу", ему — КГБ подавай. Будто он уже не шпана, а персона позначительней. Потому и щеголяет культурой поведения:

Начальник вел себя невъедливо,

Но на допросы вызывал,

А я ему всегда приветливо

И очень скромно отвечал.

И вот тут начинается серия песен, в которых клоунски варьируется эта самая "культура поведения". Попробуем проследить, как развивается игра в интеллигентность и чем она кончается. Если в песне "Город уши заткнул" уголовник, обчистив с дружками квартиры, шлет пострадавшим гражданам, еще ничего не ведающим, воздушный поцелуй в виде "Спокойной ночи, до будущей субботы!", то в другой песне он уже горячо исповедует философию милосердия:

Но в двенадцатом часу людям хочется спать —

Им назавтра вставать на работу.

Не хочу им мешать! Не пойду воровать!

Мне им сон нарушать неохота!

Это — прекрасно, только не надо забывать, что гражданам обеспечен спокойный сон лишь "до будущей субботы"...

А игра продолжается. До субботы еще далеко, поэтому в следующей песне наш герой отправляется на гастроль туда, где люди еще не спят, а, наоборот, — очень даже бодрствуют. Полное торжество философии милосердия! Он ничей сон не нарушает — просто стоит на дороге, где нет фонарей, и вежливо задерживает в темноте запоздалых прохожих. У мужчин, как полагается в таких ситуациях, он предварительно просит закурить, а с женщинами обходится еще более обворожительно:

Если ж женщину я повстречаю,

У нее не прошу закурить,

А спокойно ей так намекаю,

Что ей некуда больше спешить.

Откуда, интересно, такая интригующая культура? О, здесь есть у кого поучиться! Официальные культуртрегеры были всегда, немало их и сегодня... О современных культуртрегерах, работающих на таможне, но не воспетых в песнях, рассказала недавно Татьяна Толстая в газете "Московские новости". Она поведала о бывшем диссиденте, ныне профессоре микробиологии Колумбийского университета Александре Гольдфарбе, который, стосковавшись по Родине, приехал, чтобы посмотреть, как она процветает в условиях перестройки и гласности. Действительность превзошла все его ожидания — счастливый, он беспрестанно восторгался увиденными переменами. Но вот профессор собрался уезжать... Далее цитирую Татьяну Толстую: "Наша славная шереметьевская таможня... быстро помогла ему справиться с головокружением от успехов нашей гласности. Ребята ласково и твердо выпотрошили портфель профессора, вынув из него все официальные письма от здоровой части нашей академии своим американским коллегам, все бумаги, могущие помочь быстро двинуть вперед нашу биологическую науку, договориться об обмене учеными, получить для страны валюту, усилить культурные контакты... Все частные письма, записки, приветы типа: "поцелуй маму, обними папу". А также альбомы по искусству: "Русский авангард 20-30-х годов" из собрания Русского музея (1989 г.) и "Кранах — семья художников" В. Шаде, перевод с немецкого (1987 г.). Не пропустили и альбом "Государственный Эрмитаж", специально изданный на английском языке для таких простачков, как профессора Колумбийского университета. "Перетопчется паренек и без Эрмитажа, — тепло думали таможенники. — Пущай в Музей Гуггенхейма сходит".

Обчистили, как глухой ночью на просторах Бирюлева-товарного".

Заметили, как работают наши таможенники? Точь-в-точь как герои Высоцкого: "ласково" и "тепло".

Но чтобы меня, упаси боже, не обвинили в святотатстве, спешу тут же указать на фактическую разницу. В одной из блатных песен Высоцкого герой, оказывается, очищает чужие карманы, исходя из христианского чувства любви к ближним:

Бандит же ближних возлюбил, души не чая,

И если что-то им карман отягощает,

Он подойдет к ним, как интеллигент,

Улыбку выжмет и облегчает ближних

За момент.

Что, нет разницы? Но дальше-то, дальше:

А если ближние начнут сопротивляться,

Излишне нервничать и сильно волноваться, —

Тогда бандит поступит как бандит:

Он стрельнет трижды и вмиг приводит ближних

В трупный вид.

Вот такого на наших таможнях никогда не бывает. Даже в виде исключения. Значит, разница — огромная.

Истины ради нужно сказать, что среди подобных "интеллигентных" уголовников попадаются и порядочные лицемеры: делают одно, а говорят — другое. В песне "Формулировка" герой вначале честно называет вещи своими именами:

А на разбой берешь с собой

Надежную шалаву,

Потом за грудь кого-нибудь

И — делаешь Варшаву.

Признаться, я не особенно силен в воровском жаргоне и затрудняюсь точно объяснить, что значит "делать Варшаву". Впрочем, какая-то мысль у меня мелькнула, но выскажу ее чуть позже. А теперь обращаю внимание на то, как наш разбойник изворачивается в суде и не хочет признать формулировку о грабеже:

Не отрицаю я вины —

Не в первый раз садился.

Но написали, что с людьми

Я грубо обходился.

Неправда! Тихо подойдешь,

Попросишь сторублевку.

Причем тут нож? Причем грабеж?

Меняй формулировку!

А ведь недавно сам говорил, что идет "на разбой"... Но каковы претензии на "интеллигентность"! И откуда уголовник усвоил, что грабить своих сограждан следует только по-интеллигентному — тогда это будет считаться почти з а к о н н о й формой грабежа? Песня заканчивается его непроизнесенной речью:

Эх, был бы зал, я б речь сказал:

"Товарищи родные!

Зачем пенять? Ведь вы меня

Кормили и поили.

Мне каждый деньги отдавал

Без слез, угроз и крови.

Огромное спасибо вам

За все на добром слове!"

И этот зал мне б хлопать стал,

И я, прервав рыданье,

Им тихим голосом б сказал:

"Спасибо за вниманье..."

Я отлично помню реакцию слушателей 60-х годов, когда, собравшись у какого-нибудь владельца магнитофона, они слушали эту песню. После сакраментальной фразы "Спасибо за вниманье!" неизменно следовал дружный смех. Ну как же! Только что с легкой руки Никиты Сергеевича Хрущева в речах наших государственных деятелей утвердилась эта культурная концовка, перенятая на Западе. Усвоив подобный прием, наш хитрый уголовник как бы укреплял веру в самого себя... А ведь раньше ничего подобного не было: ни Сталин, ни Жданов не говорили "Спасибо за внимание!" Наоборот, мы сами распинались: "Спасибо великому Сталину за... за... за...". Впрочем, такое "спасибо" тоже запечатлено в блатных песнях Высоцкого:

За хлеб и воду и за свободу

Спасибо нашему сове-е-етскому народу!

За ночи в тюрьмах, допросы в МУРе

Спасибо нашей городской прокуратуре!

Действительно, есть чему умиляться. Послушайте:

Как хорошо устроен белый свет!

Меня вчера отметили в приказе,

Освободили раньше на пять лет,

И подпись: Ворошилов, Георгадзе.

С какой напористой ласковой нежностью звучит это имя — Ворошилов! Свой в доску кореш! Знал, кого амнистировал — мы ведь одного поля ягодки... Были времена (как пелось в красивой мелодичной песне 30-х годов), когда он ходил с Буденным "на рысях, на большие дела"... А что за дела, собственно? В первой советской песне "Мы — красные кавалеристы" поется:

Ведь с нами Ворошилов — первый красный офицер!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Даешь Варшаву! Взят Берлин! Уж врезались мы в Крым!

Не будем запоздало выяснять, почему мы почти семьдесят лет поем "Взят Берлин!" — каждый школьник знает, что это событие произошло не в 1920-м году, а ровно четверть века спустя... Но вот — "Даешь Варшаву!"... А герой "Формулировки", выходя на разбой, говорил: "Делаешь Варшаву". С ума можно сойти! Неужели одним и тем же делом занимались?

Между прочим, умилительное отношение уголовников к Ворошилову отражено (правда, с небольшой долей "доброй" иронии) и в безымянных блатных песнях. Например, в такой:

Рано утром проснешься и раскроешь газету —

На последней странице золотые слова:

Это Клим Ворошилов подарил нам свободу,

Это Клим Ворошилов — его любит народ.

В вариантах употреблялось имя и того, с кем он шел "на большие дела":

Это Клим Ворошилов и братишка Буденный

Подарили свободу, а их любит народ.

Возвращаюсь, однако, к герою Высоцкого. Ворошиловская амнистия воспринимается им чуть ли не как проявление мудрых божественных сил:

Да это ж математика богов!

Меня ведь на двенадцать осудили.

У жизни отобрали семь годов —

И пять теперь обратно возвратили!

За такое — нельзя оставаться в долгу. И вот игра продолжается. Уголовнику ведь не в первый раз садиться. Понятно, что каждый раз он будет сопротивляться. Но одно дело — обычное сопротивление, другое дело — когда ты осознаешь при этом и интересы государства. В песне "Рецидивист" уголовник арестован по ошибке: был воскресный день, и он не лазил по карманам. Но майор ему намекает, что сейчас не время отстаивать свои права. В интересах дела надо сознаться. Надо! И вот финал:

Подал мне начальник лист.

Расписался как умею.

Написал: рецидивист

По фамилии Сергеев.

Это был воскресный день, я был усталым и побитым.

Но одно я знаю, одному я рад:

В семилетний план поимки хулиганов и бандитов

Я ведь тоже внес свой очень скромный вклад.

Это уже почти государственное мышление: выполним и перевыполним...

В конце концов уголовник доходит до мысли, что государство без него и существовать-то не может: оно очень нуждается в его опыте и способностях. Из уголовников формируется новая разновидность глумовщины — разбойничья. Уж коли во главе государства стояли разбойники, которые работали в белых перчатках, то нужны были еще и рядовые исполнители — так сказать, чернорабочие. Не будет же Вышинский при допросах самолично выбивать зубы большевикам — он будет вести "открытый" процесс. Не будет же Ворошилов самолично расстреливать маршалов — он просто сделает надписи на их предсмертных письмах: > "Сомневаюсь в честности бесчестного человека". Не будет же Главный Усатый Уголовник самолично устраивать "случайные" автомобильные аварии — для этого есть уголовники-глумовы, которые все сделают именно так, как нужно... А новоиспеченные глумовы могут оказывать услуги и международного масштаба. Пока министр-уголовник Вышинский будет выступать в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, его коллега будет выполнять чернорабочую миссию в игорном доме Монте-Карло:

Я привезу с собою массу впечатлений,

Попью коктейли, послушаю джаз-банд.

Я привезу с собою кучу ихних денег

И всю валюту сдам в советский банк.

Я говорю про все про это без ухарства:

Шутить мне некогда, мне — вышка на носу.

Но пользу нашему родному государству

Наверняка я этим принесу!

Позднее, в пик застойного времени и в период наивысшего расцвета своего дара — за год до смерти — Высоцкий создает свою блестящую песню с длинным названием "Лекция о международном положении, прочитанная осужденным на 15 суток за мелкое хулиганство своим товарищам по камере". Это — акт величайшего гражданского мужества Владимира Семеновича, потому что не было при жизни Брежнева более веселой и злой пародии на его авантюризм в области международных отношений. Мужество Высоцкого не просто в том, что он написал эту песню, но главным образом в том, что он публично исполнял ее.

Почему Высоцкий избрал такую форму — "лекция" в тюремной камере? Да потому, что мысли нашего бывшего лидера-хапуги были весьма близки хапугам меньшего калибра, шпане и мелким хулиганам, которые в любой момент смогли бы оказать необходимые услуги. Герой песни, лектор-хулиган, не просто дает волю своей фантазии — он развивает бредовые идеи, которые копошатся в зачатке у наших доморощенных политических авантюристов. Пытаясь разбудить мысль тугодумов, лектор бравирует собственной активностью. Может быть, скинуть римского папу и поставить вместо него кого-нибудь "из наших, из поляков, из славян"? Готов проявить инициативу. Мало того, если понадобится, могу и сам занять вакантное место папы, но при одном пустяковом условии: очень хотелось бы в качестве "мамы" взять свою шалаву... Заменить иранского шаха? Так это ж раз плюнуть: "у нас любой второй в Туркмении — аятолла, и даже Хомейни"... Поехать в Тель-Авив, чтобы расправиться с одноглазым Моше Даяном? С превеликим удовольствием: подловлю его ночью и выбью второй глаз... Соблазнить вдову Онассиса, бывшую жену американского президента? Да это просто моя обязанность. Ничего, шалава перебьется. А я —

Я буду мил и смел с миллиардершами,

Лишь дайте только волю, мужики!

В общем, наш "лектор" может поклясться словами жулика из ранней песни Высоцкого, о которой шла речь выше:

Я привезу с собою кучу ихних денег

И всю валюту сдам в советский банк —

на радость узбекской мафии, Галине Брежневой и Чурбанову — пусть черпают, не жалко.

Ах, как жаль, что Высоцкий не успел отразить в "Лекции" угрожающие последствия нашей афганской "эпопеи"! Но интеллект жлобов, занимающихся политикой, он успел выставить напоказ с беспощадной прямотой:

Напрасно кто-то где-то там куражится —

Его надежды тщетны и пусты —

К концу десятилетия окажутся

У нас в руках командные посты.

У нас деньжищи! Что же тратим тыщи те

На воспитанье дурней и дурех.

Вы среди нас таких ребят отыщете —

Замену целой "банды четырех"!

Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли

Таланты — все при шпаге, при плаще.

Руслан Халилов — мой сосед по камере, —

Там Мао делать нечего вообще.

Так в "блатных" песнях Высоцкий прошел путь от забавных пародий до осмысления истории. В душные застойные годы он освежал нас дуновением свободы и вел за собой — вперед и дальше.

Без прикрас и аллегорий

Песни реальных уголовников были подчас трогательными и искренними, но, как правило, блат в них оставался блатом. В песнях же Высоцкого блат многослоен. Это и романтизация независимого характера, и пародия на официальную мораль, и неординарный взгляд на текущие события, и, как мы только что увидели, даже сатира на верховных правителей. Сам образ блатаря в этих песнях весьма далек от страшного лика подлинного уголовника, которого многие (к сожалению) знают по личному опыту, но большинство нынешних читателей (к счастью) — лишь по произведениям Александра Солженицына, Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург... Не случайно эти авторы не могут сказать ни одного доброго слова о блатном фольклоре — они отлично знают, что романтизированные персонажи не имеют ничего общего с теми выродками, которые свирепо издевались над политзаключенными. В своих мемуарах "Девять ступенек в небытие" А. Морозов вспоминает:

"Блатари творили, что хотели, их было не так уж много, но в их руках была инициатива. Они были дерзки и нахальны, жестоки и безжалостны. И обыскивали они, и отнимали хорошую одежду, снимали все, что им могло понравиться, демонстративно издевались над фраерами".

Некоторые авторы мемуаров и художественных произведений свою справедливую ненависть к подонкам переносят и на их творчество... Но здесь возникает парадоксальная ситуация. Дело в том, что подонки... не способны к творчеству. Те песни, которые они поют, принадлежат вовсе не им. Их авторы, конечно, тоже уголовники, но уголовники другого калибра, попавшие в тюрьму или лагерь не за бандитизм, а за другие прегрешения. Это может быть пьяный шофер, допустивший аварию, которая повлекла за собой человеческие жертвы... Это может быть человек с угловатым характером, строптивый малый, который поднял руку на милиционера... Это может быть вспыльчивый ревнивец, убивший свою подругу в припадке бешенства... Это, наконец, может быть просто бродяга-карманник, неравнодушный к тому, что "плохо лежит"... Они-то и сочиняли эти бесхитростные, душещипательные блатные песни, которые взяли себе на потребу те, у кого нет сердца и совести, — бандиты, насильники, истязатели, предатели, — взяли так, как забирали последнюю рубаху у осужденного по 58-й статье. А разве за пределами тюрьмы и лагеря такое не творилось? Разве сталинская административная система не присвоила себе великие романтические песни Исаака Осиповича Дунаевского, на которые сегодня так любят обрушиваться наши непримиримые прогрессисты?

...Среди блатных персонажей Высоцкого есть и такие, которые изображены без прикрас и аллегорий — типичные отбросы общества, мрачные существа с ограниченным умом и мелкими интересами. В таких песнях почти нет второго плана — вещи называются своими именами, а персонажи вызывающе однолинейны. Таковы картежники, у которых душевные ресурсы расходуются на мелочную месть ("Пики-черви", "А в колоде как-никак четыре масти"), таков хмурый завистник, спекулирующий на том, что он пережил ленинградскую блокаду ("Я вырос в ленинградскую блокаду"), таков любитель уличных драк, глухой к слезам и просьбам ("Счетчик"), таков злобный убийца, привычно соверщающий свое черное дело и нагло декларирующий: "И дальше буду так же поступать" ("Я в деле").

Новые акценты в психологии уголовника Высоцкий расставляет в песне "Сидели, пили..." Если прежде автор пародировал "государственное" мышление уголовника, то теперь он пародирует его "антигосударственное" мышление. Песня сюжетная. В шахте произошел обвал, и ударник труда оказался заваленным. Ударника можно было спасти, если бы его товарищи действовали ухватистей. Но они работали "с прохладцей", не торопились, — чтобы он успел задохнуться. У них на то был резон:

Вот раскопаем — он опять

Начнет три нормы выполнять,

Начнет стране угля давать,

И нам хана.

Потом они его, мертвого, "по-человечески" жалеют. Лицемерие? Ничего подобного. Просто не хочется надрываться из-за его глупого стремления к рекордам. Ведь заставят подтягиваться, соревноваться... Здесь персонажи как бы смотрятся в зеркало и видят себя такими, какие они есть на самом деле... Игра кончилась.

Если говорить о тех блатных песнях Высоцкого, которые сохранили злободневность от первой до последней строки, то в первую очередь хочется назвать "Антисемитов". Слушаю ее и думаю: неужели она сочинена в первой половине 60-х годов, когда мы еще ничего не слышали про общество "Память"? Создается впечатление, что Высоцкий из любопытства проник в какой-нибудь клуб или Дом культуры, где витийствовали ораторы этого общества, возбужденно громыхала публика, а он сидел, слушал, ужасался, а потом вернулся домой — и у него мгновенно вылилась песня в виде монолога махрового блатяги. Поскольку песня, кажется, у нас еще не печаталась, привожу ее полностью:

Зачем мне считаться шпаной и бандитом —

Не лучше ль податься мне в антисемиты?

На их стороне, хоть и нету законов.

Поддержка и энтузиазм миллионов.

Решил я — и, значит, кому-то быть битым.

Но надо ж узнать, кто такие семиты!

А вдруг это очень приличные люди?

А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет?

Но друг и учитель — алкаш в бакалее —

Сказал, что семиты — простые евреи.

Да это ж такое везение, братцы!

Теперь я спокоен. Чего мне бояться?

Я долго крепился и благоговейно

Всегда относился к Альберту Эйнштейну.

Народ мне простит, но спрошу я невольно:

Куда отнести мне Абрама Линкольна?

Средь них пострадавший от Сталина Каплер,

Средь них уважаемый мной Чарли Чаплин,

Мой друг Рабинович и жертвы фашизма,

И даже основоположник марксизма.

Но тот же алкаш мне сказал после дельца,

Что пьют они кровь христианских младенцев.

И как-то в пивной мне ребята сказали,

Что очень давно они Бога распяли.

Им кровушки надо. Они по запарке

Замучили, гады, слона в зоопарке.

Украли, я знаю, они у народа

Весь хлеб урожая минувшего года.

На Курской, Казанской железной дороге

Построили дачи, живут там, как боги.

На все я готов — на разбой и насилье.

И бью я жидов и спасаю Россию!

Характерно, что "герой" начинает свои излияния с клеветы на собственный народ, предполагая, что миллионы людей поддержат антисемитизм. Вот уж действительно неожиданный повод для раздумья: против кого в первую очередь выступает "Память"?

"Но надо ж узнать, кто такие семиты!" Вот именно. Давно известно, что кликушество против любого народа основано на дремучем невежестве, чем и пользуется "Память", вызывая гнев толпы. Теория относительности и марксизм — это малопонятно, а то, что семиты пьют кровь христианских младенцев, мучают в зоопарке животных, крадут у народа хлеб, — это так просто и понятно!.. Вот они, враги... Будь жив Высоцкий, он наверняка добавил бы еще одну фразу в уста своего героя: семиты украли у народа сахар и стиральный порошок...

Наш герой, правда, пребывает в некоторой растерянности. Он, видите ли, привык относиться "с благоговением" к Чаплину и Каплеру, к Эйнштейну и Марксу. Как же быть? Можно ли обойтись и без них? Ах, если бы он знал, что в 1949 году, в Алма-Ате, некий ученый муж, преподаватель вуза, увлеченный разоблачением космополитов, однажды публично изрек: "Обойдемся одними Энгельсом!" Правда, за свою чрезмерную откровенность ученый муж схлопотал взыскание по партийной линии. Еще бы! Чуть-чуть не раскрыл тайну, что и без Энгельса научились довольно искусно обходиться. И даже без Ленина. Всех заменил Сталин в полном соответствии со своей формулировкой: "У нас незаменимых нет!"

Ну, а что касается Линкольна, то наш герой мог бы обратиться к В. Хатюшину, автору статей в журналах "Молодая гвардия" и "Москва" — тот живо бы раскрыл псевдоним, установил состав крови, и всем стало бы понятно, "куда отнести" американского президента... Конечно, можно ненароком и ошибиться. Иначе чем объяснить, что в вышеназванных журналах, да еще в "Нашем современнике", среди перечисляемых еврейских фамилий неоднократно встречается фамилия Бухарина? Вероятно, это запоздалый сигнал, что ко всем своим прочим "грехам" Николай Иванович, оказывается, вовсе не Николай Иванович.

...Я не знаю, почему наши прогрессивные газеты и журналы тратят столько драгоценной бумаги на борьбу с фантазерами-демагогами. Можно поступить гораздо экономней: перепечатать текст "Антисемитов", записать песню на пластинку — и перед читателями и слушателями наглядно предстанет черносотенно-фашистский лик "Памяти", так ярко, зло и провидчески нарисованный Высоцким четверть века назад. Единственная промашка Владимира Семеновича в том, что его герой — алкаш, в то время как "Память" глубоко убеждена, что "тот, кто пьет вино и пиво, — тот пособник Тель-Авива".

Об одном попурри

В конце 70-х годов Высоцкий выступил в Торонто перед бывшими советскими гражданами. В заключение концерта он сказал:

"Я сделаю маленькое попурри из прежних своих песен, в которых вы встретите знакомые строки из так называемых блатных песен, от которых я никогда не отказывался, хотя многие люди всячески сетовали на это. Я считаю, что они колоссальную принесли мне пользу в смысле работы над формой, очистки и простоты, нарочитой примитивизации мелодии, чтобы это сразу входило не только в уши, но и в душу. И поэтому я эти песни очень люблю — прежние свои песни".

И вот, слушая попурри, мы убеждаемся, что автор любит больше всего те свои ранние песни, в которых действуют персонажи, достойные сострадания. А достойны они сострадания потому, что у них отбирают то, что они умеют ценить больше жизни — свободу. Ни одна сатирическая песня, ни одна песня с социально-политической подкладкой, ни одна из тех, где действуют истязатели и убийцы, в попурри не вошла.

Первые три песни как бы объединены по принципу развивающегося сюжета и представляют собой маленький "дорожный" цикл: после суда героев везут по назначенному маршруту "работать за бесплатно". Вначале — бравада словом ("А мне-то в общем наплевать, куда, куда меня пошлют"), но в голосе — звериная тоска по воле и горькая жалость к рыдающей матери. Потом, во второй и третьей песнях ("Бодайбо", "Весна еще в начале") — от бравады никакого следа, душевный вопль "Эх, бы взвыть сейчас!" переходит в отчаянную просьбу погибающего: "Не увозите меня из весны!" А потом начинается самоотпевание:

За меня невеста

Отрыдает честно,

За меня ребята

Отдадут долги.

За меня другие

Отпоют все песни,

И, быть может, выпьют

За меня враги...

Сколько истинного благородства в этом грустном прощании и прощении, в этом затаенном желании видеть других (в том числе раскаявшихся врагов) более везучими, чем он сам... Какой же это блатарь? Да это же сам Высоцкий!.. И только настроишься на эту волну, как вдруг почти без всякой паузы и связки на тебя обрушивается "Что же ты, зараза?" и вслед за этим — "А ну тебя, патлатую, тебя саму и мать твою!" Опомнившись, начинаешь сознавать, что это все-таки не рапсодия и не фантазия, а именно попурри, то есть всякая всячина. Но — думаешь дальше — какая же это всякая всячина? Просто Высоцкий не приглаживает себя и не прихорашивается — он напоминает, что в его норовистых героях кипели такие же страсти, как в нем самом. И чтобы слушатель не сомневался, заканчивает попурри песней "Большой Каретный", где окончательно стирается грань между фактами из личной жизни автора и мироощущением блатарей, попавших на "дно", но все-таки сумевших сохранить какие-то качества, которые объединяют их со всем человечеством.

Если бы автору не надо было укладываться в пять минут, то, возможно, он спел бы еще про свою гитару, у которой "порвали серебряные струны", стал бы уверять, что не жалеет, что ему не поставят памятник "в сквере где-нибудь у Петровских ворот", пожаловался бы, как порой ему тошно — хочется "лечь на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать". И, может быть, снова заставил бы нас переживать за отважного парня, полюбившего девушку и вышедшего на бой — один против восьмерых, которых возглавил "тот, кто раньше с нею был". И вызвал бы сочувствие к ни за что погибшему Алехе и к живым пока еще "зека Петрову, Васильеву зека", познавшим неисчислимые мытарства. И, напомнив, что нет ничего на свете хуже доноса и предательства, поведал бы историю блатаря, которому по доносу "дали срок — не дали опомниться", а потом устами другого горемыки попросил бы прощения за то, что легковерно ввел "в наш тесный круг" предателя, который "продал всех подряд": "Ошибся я, простите мне, ребята!"

Ранние песни Владимира Высоцкого...

Энциклопедия нравов, страстей и претензий людей, случайно или сознательно вступивших на дурной путь, потому что не захотели жить по предписанным законам и понятиям...

Разрушение привычных представлений о морали, красоте, общественном долге...

Созидание нового состояния человеческого духа, романтизация протеста и сопротивления, стихийные порывы к гласности, о которой тогда еще не велись дискуссии в печати...

Комическая несостоятельность одних, которые хотят утвердиться при помощи насилия, подлости и обмана...

И неисчерпаемая печаль других, у которых порвали "серебряные струны", но которые верят, что они зазвенят...

Так называемые "блатные" песни Владимира Высоцкого...

Блатные ли?

_________________________________________________

Опубликовано: журнал "Музыкальная жизнь" (Орган Союза композиторов СССР и Министерства культуры СССР) 1989 год, N 20, N 21.

|